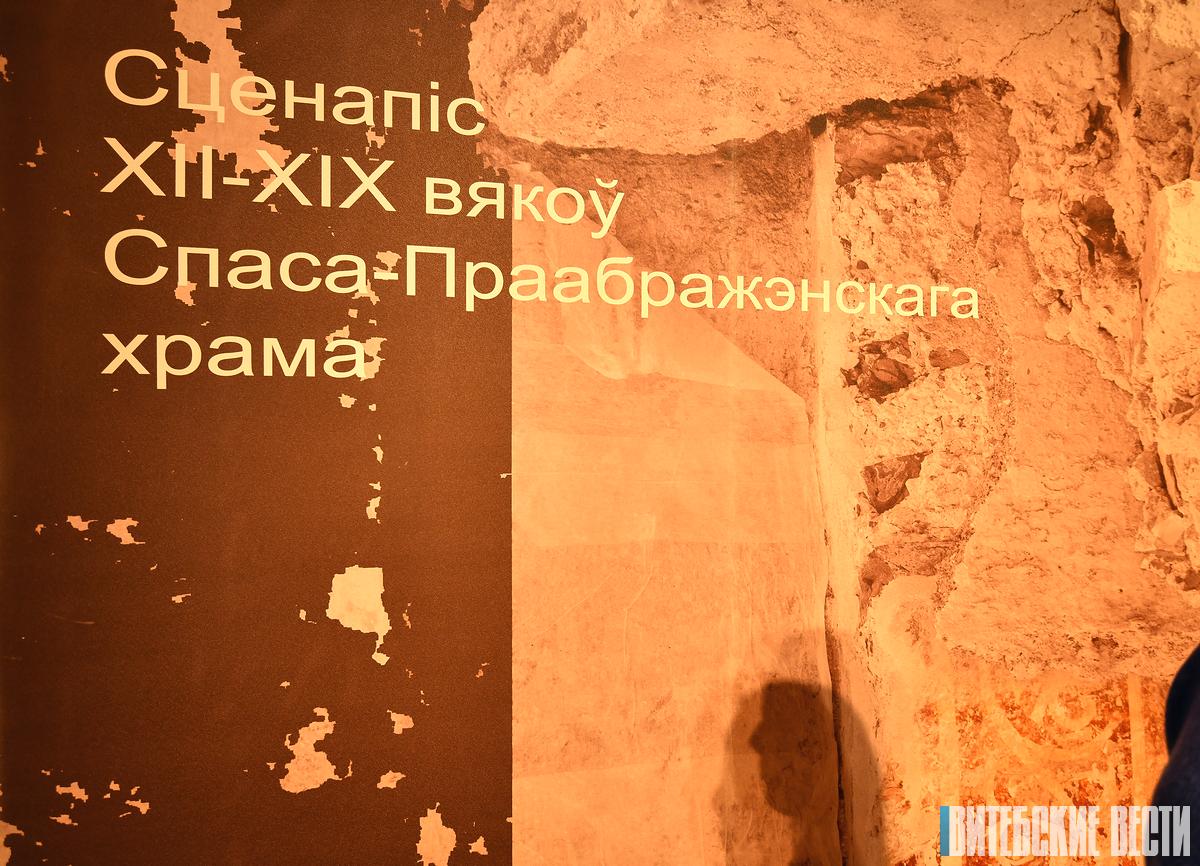

Три эпохи, три стиля, три образа древнейшего православного храма XII века, расположенного на территории Спасо-Евфросиниевской обители, можно увидеть сегодня в Художественной галерее Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника.

Здесь экспонируется не имеющая аналогов в мире стационарная выставка «Стенопись XII – XIX веков Спасо-Преображенского храма в Полоцке», которая знакомит с росписями Спасской церкви, сохранившимися и дошедшими до нас через девять веков. Как рождалась экспозиция в полоцкой Художественной галерее, выясняла корреспондент «ВВ».

Как известно, стены одного из древнейших православных храмов на землях восточных славян сохранили фрески XII столетия почти в полном объеме. Скрытые поздней живописью 1833 и 1885 годов, они будто ждали, когда найдется решение для их раскрытия. И время пришло. Ученые научились возвращать их из небытия.

Когда в 1833 году новые художники пришли в Свято-Преображенский храм, росписи 700-летней давности покрыли блестящим слоем яркой масляной краски. Новые росписи появились и в 1885 году.

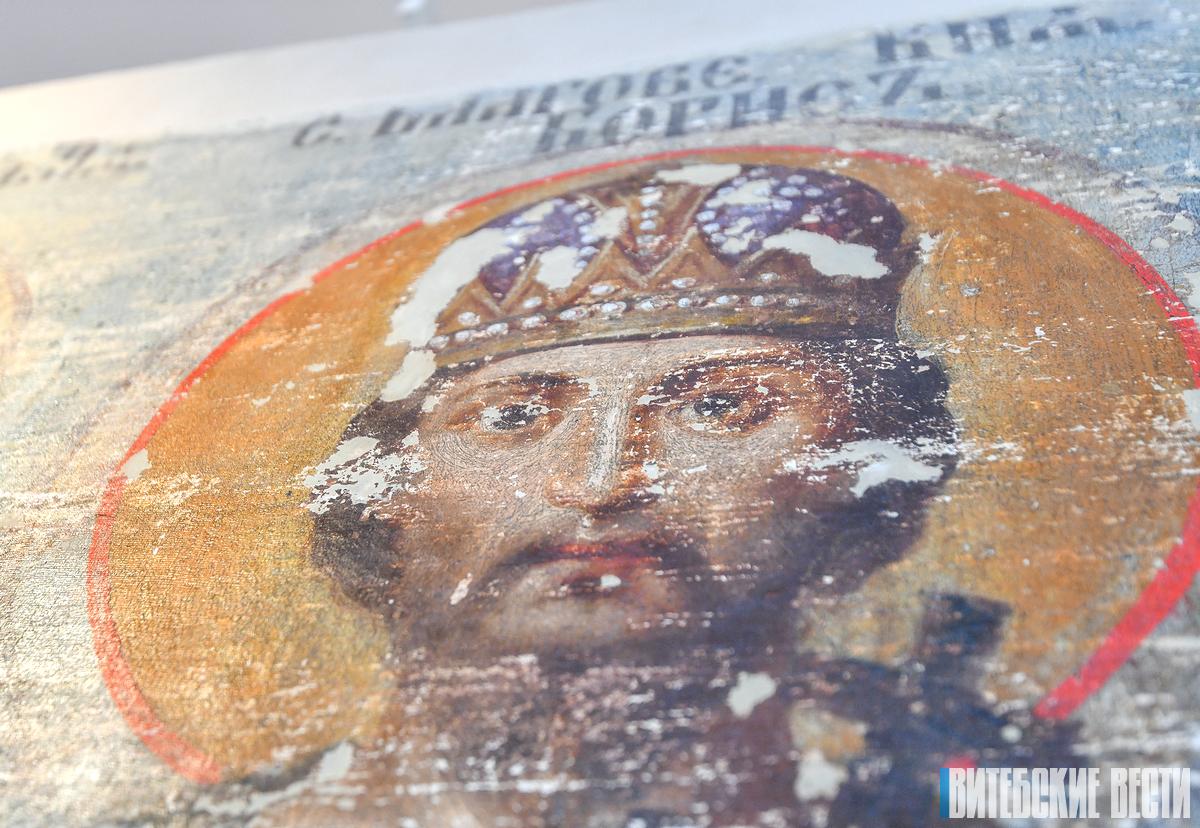

Возрождать фрески еще в 1990-х начали белорусские специалисты. Раскрытием первоначальной фресковой росписи занимался в частности реставратор живописи Владимир Ракицкий. В 2006 году к работам подключилась бригада опытных реставраторов из Московского межобластного научно-реставрационного художественного управления (МНРХУ) под руководством Владимира Сарабьянова. Вместе с ними трудились и перенимали опыт белорусские реставраторы-живописцы. Бригадой Владимира Сарабьянова была разработана технология, позволяющая отделять более поздние, масляные росписи целыми полотнами. Суть состоит в том, что органическими растворителями размягчали масляную краску, оставляя при этом нетронутыми сами фрески. Сначала снимали верхний слой – это роспись 1885 года, в мастерских ее переносили на новое основание дублирующего слоя. Затем начинался этап отслоения росписей 1833-го от фресок XII века. Редчайшая живопись XIX века перенесена в галерею, и сегодня мы можем видеть сразу три эпохи, три стиля, три образа одного храма.

Важно. Музеефикация отслоенной масляной живописи XIX в. позволяет представить в полном объеме историческую и культурную ценность уникального памятника архитектуры и живописи — Спасо-Преображенского храма, восстановление которого стало возможно при поддержке белорусского государства и Президента.

В день торжественного открытия и освящения Спасо-Преображенского храма после его возрождения наш корреспондент встретилась с российскими реставраторами.

– Объект конструктивно был очень тяжелый и малоисследованный. Мы вначале работали над живописью, потом включились архитекторы, археологи. Выяснилось, что вокруг храма ранее существовала большая галерея XII века, было много других интересных находок. Памятник этот уникальный. Когда мы сюда приехали с нашим руководителем Владимиром Сарабьяновым, а потом уже включились в работу, даже зимой нас отсюда было не оторвать, – поделилась заместитель генерального директора по научной работе МНРХУ, художник-реставратор Евгения Серёгина. – Для тех людей, которые выполняли здесь свою работу, эта история далеко не про деньги. Мы трудились в холоде, в непростых условиях, в контакте с токсичными веществами. Все – специалисты высшей категории. По большому счету, не каждый реставратор имеет право прикоснуться к такому памятнику. Нам была дана уникальная возможность сделать отслоение фресок, что само по себе тоже уникально: такими масштабами, большими композициями ни в Беларуси, ни в России, ни за рубежом этого не делали.

Около 1000 квадратных метров, или примерно 90 % площади стен собора, занимают фрески XII века.

– В этом храме существует такая иконографическая программа, которой нет в других памятниках, – считает художник-реставратор монументальной живописи МНРХУ Варвара Сергиеня. – Здесь много книжных сюжетов, поэтому он единственный в своем роде среди памятников XII века. Преподобная Евфросиния как образованный человек говорила, что и где следует написать. Она создавала свою программу росписи, не классическую, не византийскую, и в этом особенность храма. Это штучный объект, двойная уникальность которого в том, что роспись – неповторимая. В этом было новаторство самой преподобной. Хочу отметить, что волей-неволей, кем бы ты ни был, верующий или неверующий, здесь невозможно было не проникнуться, не почувствовать какую-то особую атмосферу: особое почитание со стороны матушки Евдокии и сестер к этому памятнику. Такое ведь не везде бывает. Здесь же – благоговение! Представьте, матушка Зинаида (скончалась в 2015 году) просто убирала в храме, но она имела такой внутренний трепет: никому не давала подметать пол! Всю жизнь, до самого последнего дня, считала она, должна быть здесь, при памятнике.

Большой объем работы на объекте ждал и микробиологов. Были удалены колонии микроскопических грибов, являющихся индикатором застоя при нарушении циркуляции воздуха. Сделан максимум для того, чтобы убрать все катализаторы разрушения, создать определенный микроклимат, основанный на трех китах: необходимых температуре, влажности и подвижности воздуха. Им управляют в том числе с помощью цифрового оборудования, пояснила заведующий лабораторией биологических исследований государственного научно-исследовательского института реставрации (Москва) Наталия Ребрикова. Система контроля позволяет реагировать на малейшие отклонения от установленной нормы как онлайн, так и непосредственно на месте.

К слову, в Художественной галерее посетители могут увидеть макет Свято-Преображенского храма, выполненный по реконструкции Владимира Ракицкого, и представить, как он мог выглядеть в XII веке при жизни Евфросинии Полоцкой. Результаты археологических раскопок позволяют сделать вывод, что первоначально храм был в два раза больше. Будущим поколениям археологов и реставраторов есть еще над чем работать в древнейшей церкви. Спасский храм по-прежнему полон пока нераскрытых тайн...

Фото Дениса ВАСИЛЬЦА.