"Уважаемая редакция! Прошу разместить мое стихотворение". В советские времена таков был посыл людей, пробующих свои силы в поэзии. Стихосложение не всем давалось, но каждый считал, что его творческий порыв заслуживает внимания и может быть «пропечатан» в газете.

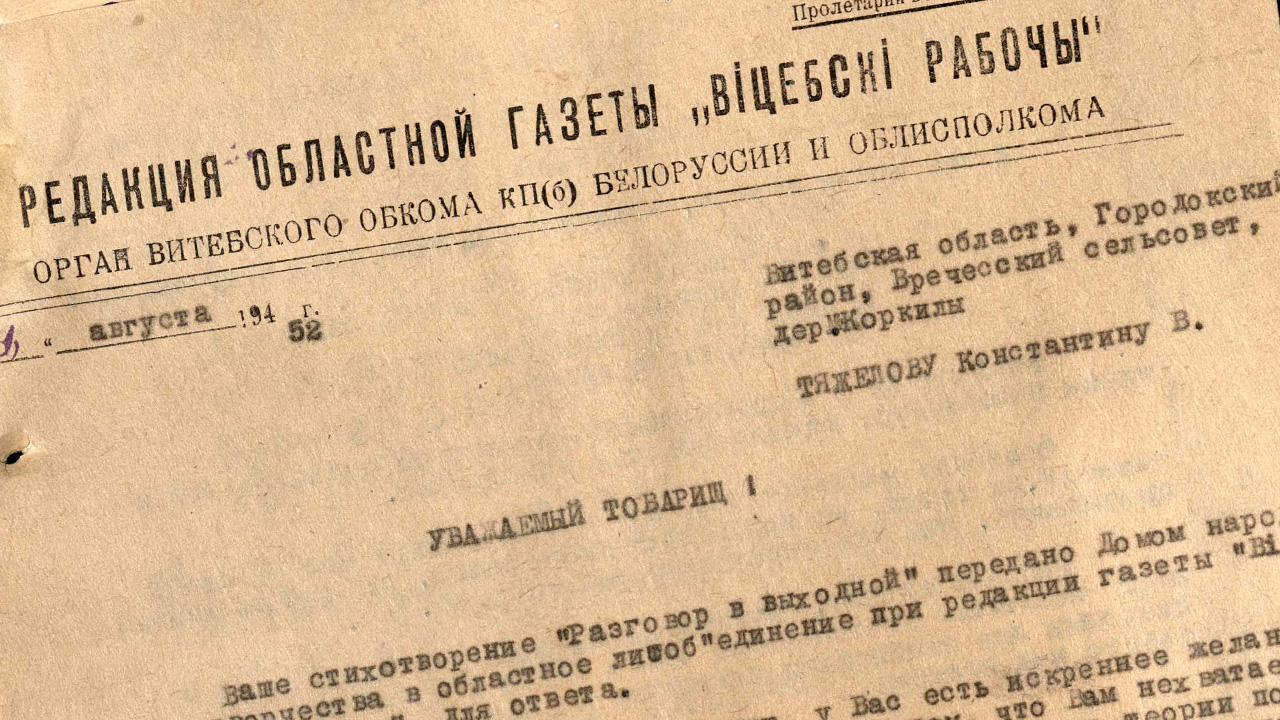

В Государственном архиве Витебской области хранятся рецензии на стихи и рассказы читателей «Віцебскага рабочага». Мы заглянули в несколько папок первой половины 1950-х. Сразу скажем, что рецензентам в лице председателя областного литературного объединения С. Шаппо, а затем – Н. Макаева, литконсультанту В. Капцу приходилось нелегко. Нужно было разобрать произведение, порой банальное и несуразное, и аргументированно ответить автору. Тем не менее сейчас те стихотворения читателей являются своеобразными свидетельствами эпохи.

Ленин и шторы

В 1951 году житель деревни Макряны Синицкого сельсовета Бешенковичского района С. прислал в редакцию стихотворение «Чапаев». В первых строках он внес свой вклад в эпос о легендарном комдиве: «Чапаев был герой народный / И воевал удало он. / Когда водил полки в атаку, / По степи несся только стон. / … Но видно жизнь так приписала, / Чтобы недолго ему жить, / И сейчас на дне Урала / Он занесенный илом спит».

Далее автор описывает последние минуты жизни Василия Ивановича, потому что «казачьи рати тихонько ночью подползли, …когда солдаты спали походным сном». «Бойцы повыскочили с штаба. / Чапаев выскочил в одном белье, / Одной рукой держал наган он, / Другой – винтовку на ремне. / Когда переплывал реку, / Пуля-дура пробила голову ему / И тогда Чапаев бравый / Пошел прямо уже ко дну».

Житель областного центра А. откликнулся стихотворением «Ленин» к очередной годовщине смерти вождя мирового пролетариата. «В этот день январский и морозный / Гудели необычно провода. / И голос из эфира жалобный и скорбный / Возвестил о смерти Ильича. / Еще когда не грянул залп «Авроры», / От штурма «Зимний» не дрожал, / Он раскрывал всему народу шторы, / К борьбе сплоченной призывал / … Бессмертные дела Ленина Родного / Мы радостно проводим в жизнь. / И видим в Сталине – Ленина живого, / Ведущего счастливых в коммунизм».

Автор сделал приписку: «Если по каким-либо причинам стихотворение не будет помещено в газете, прошу ответить по адресу: Витебск…»

Председатель литобъединения при редакции С. Шаппо сообщил, что в стихотворении «вы выказали настоящие чувства советского человека к нашему вождю и учителю. Но в художественном плане стихотворение слабое». Одно из замечаний, в частности, выглядело так: «Ленин раскрывал всему народу путь к коммунизму, а не какие-то там шторы. Так что здесь вы сбиваетесь на мелкую «салонную» поэзию».

Витебчанка С. просила опубликовать стихотворение «За мир и свободу», которое «написала сама».

«Честные люди все как один / Плечом к плечу теснее стали. / Пусть знает из Уолл-Стрита банкир, / Что мы за мир и с нами Сталин / … Мы жизнь отдадим за тебя, дорогая Отчизна. / Наше слово твердо, как гранит. / А сейчас мы на стройках больших коммунизма. / Светлый путь к нему уже открыт».

Автору сообщили, что стихотворение получилось слишком обобщенным – «вы повторяете все, что сказано до вас. Безусловно, было бы лучше, чтобы вы писали на темы, которые вам хорошо известны: про свой завод, фабрику, колхоз и т. д., больше работайте и над техникой стихосложения. Находите звонкие, запоминающиеся рифмы, тогда ваши стихи будут звучать сильно».

Весне — дорогу

На актуальную тему подготовки к посевной кампании в 1952-м отозвался житель Лиозненского района Р.

«Ушел январь, февраль проходит, / Весеньи дни уж настают. / Колхозник в поле труд находит, / Про труд колхозницы поют. / В колхозе дела очень много: / Посей, пожни и вновь посей. /Работа – длинная дорога, / В сарае, хлеве, средь полей. / … Навоз на поле вывезть нужно, / Получше почву удобрять. / … Отремонтировать машины: / Бороны, сеялки, плуги. / … Солей, компосту, больше жижи / Будем на поле свозить. / Спускать воду из речки ближе / В пруды и рыбу разводить».

Гражданин Р. сопроводил стихотворение припиской: «Если где-то необходимо исправить, я не возражаю. Но прошу поместить в обязательном порядке и ответить по адресу».

Вскоре он получил рецензию, в которой отмечалось: «Ваша просьба о публикации даже путем капитальной переработки не может быть удовлетворена. Вы неправильно понимаете свои задачи как автора-поэта и функции, которые исполняет редакция. Поэзия – это не халтурное ремесло. Хорошие стихи никогда не напишешь за один присест». Далее приводится пример Владимира Маяковского, у которого было до 64 вариантов, чтобы строчка звучала как нужно, и цитата пролетарского поэта:

Изводишь

единого слова ради

Тысячи тонн

советской руды.

Серьезный отлуп за поэтический эксперимент получил и товарищ П. из колхоза «Новы шлях» Мошканского сельсовета Сенненского района за стихотворение на сельскохозяйственную тематику «Ждем весны».

«Надакучыла зіміца! / Ну, прыходзь скорей весна! / В поля мы дружна выйдем все / І до единого тегла. / Будем чэсна працаваць, / Удобряць всю землю. / Если гною нам мало, / Торфу у нас удоваль / …Будем рана выходзіць, / Працаваць да позна, / Каб засеяць раньше всех / Нам свае все землі, / Каб з гектара взяць зерна / Центнераў шаснаццаць».

Рецензент возмущался: «Стихотворение написано исключительно безграмотно. Вообще, тяжело понять, на каком языке вы его написали. Поэзия – одно из тяжелейших дел. Нельзя думать, что стихотворение может написать любой и каждый и когда захочет. Советуем вам учиться, потому что только через науку вы сможете прийти к цели».

О любви не говори

В то время в почте газеты было мало лирических стихов. Десятиклассник витебской СШ № 6 (находилась на ул. Ленина) прислал слова к песне «Вечер в парке»: «По аллеям старинного парка / Мы проходим с тобой/ В небе звездочки ярко/ Льют свой свет над землей». Припев: «Встречи наши впереди/ Сердце юное в груди / Полно любви, полно любви». Второй куплет: «Через несколько лет с тобой снова / Мы встретимся в парке / Ты мне скажешь заветное слово, / Плывя на байдарке».

Начиная читать рецензию, показалось, что автору обязательно укажут: почему вместо аллей в парке появилась байдарка? Но нет, крылья вдохновения юноше обрезали более серьезным доводом: «Существенным недостатком является ощущение формализма и аполитичности. Это объясняется тем, что стихотворение не несет конкретно обозначенного времени, не овеяно духом нашей социалистической эпохи. Освобождайтесь как можно быстрее от этих недостатков».

Еще один любитель поэзии К. выразил свои чувства стихотворением «Па Дзвіне»: «Мы з табою плывём па Дзвіне, / Лодкі лёгкія носяцца міма. / Пра сустрэчу гаворыш ты мне, / Шмат чаго дабаўляеш вачыма».

Автора похвалили за технически гладко написанное стихотворение, но «в первой же строфе возникают вопросы: про какую встречу говорит девушка, если она уже встретилась в лодке с лирическим героем».

Басней по недостаткам

В 1950-е годы был популярен жанр басни. Об этом свидетельствует фильм «Карнавальная ночь», в котором с помощью басни критиковалась «сурьёзность» товарища Огурцова.

Одним из плодовитых авторов был товарищ В., проживавший в Сураже, а затем – в Городке. Одна из его басен «Упартая свіння» была написана с элементами триллера.

«Аднойчы ў гарачы летні дзень, / Не сцерпеўшы сваёй знямогі, / Свіння ўпоперак дарогі / Лягла насупраць ліпы ў цень. / – Не месца тут табе, / Зыходзь хутчэй! – / Крычаў ёй з ліпы верабей. / Але свіння не думала ўставаць. / Ёй так прыемна было тут ляжаць! / Не страшна ёй, / Крануць яе папробуй… / І раптам наляцеў / Імклівы грузавік, / Глухі кароткі, слабы віск. / Пад ліпаю адны вантробы. / У заключэнні я хачу сказаць: / Такі вось лёс чакае многіх, / Хто ўпоперак імкнецца стаць / На нашай бальшавіцкай дарогі».

Автор был отмечен за умение находить интересные темы, владение басенной структурой, «но мораль у вас не выходит. Обобщение очень неудачное, неубедительное».

К слову, стихи и басни товарища В. позже не раз печатались в газете.

Вместо эпилога

Доставалось от рецензентов на тот момент школьникам Владимиру Скопе и Георгию Королёву. Позже первый стал главным редактором «Віцебскага рабочага», второй – собственным корреспондентом газеты в Орше. Не минула критика начинающих тогда поэтов Янки Сипакова и Анатоля Вертинского.

Все они работали над собой, участвовали в регулярных областных совещаниях молодых литераторов Витебщины, где можно было прочитать свои произведения и получить оценку опытных поэтов и писателей.